Sorpresa, estupor, cansancio y curiosidad se mezclaron en la mente de los primeros trabajadores asturianos del carbón que recibieron la visita regia en Arnao Guillermo Laine/ Iván Muñiz Museo de la Mina de Arnao Un traje de gala, con la forma acampanada del armazón de miriñaque, que el descenso a la mina dejó hecho unos zorros, la osadía de la reina, que se atrevió a llegar hasta lo más profundo de la explotación desoyendo las advertencias de su comitiva y, por supuesto, el baño de multitudes, vítores y canciones que acompañó su recorrido desde Avilés hasta la fábrica y el pueblo de Arnao. Éste es el viaje que Isabel II realizó el 24 agosto de 1858 tal como se nos ha contado. No es un relato falso, pero sí una historia que deja en el olvido muchas cuestiones importantes: los habitantes y trabajadores del lugar o sus ambientes de vida y trabajo. Hoy, por primera vez, conocerán esa otra parte de la historia que los cronistas descuidaron. Y ese relato puede comenzar de una forma sencilla. La aldea obrera apenas ha comenzado su periplo y aquel día de agosto, los bosques y prados todavía contornean el valle del Cuerno, donde sólo 6 años atrás no había casas, ni pobladores, ni fábrica. En 1853, con la fundación de la factoría de zinc, comienza a su vez la progresiva implantación de un poblado que se confunde en principio con los propios talleres. En 1858, dos alineaciones de viviendas se elevan algo más separadas, como demuestra el plano realizado por Thiry. Es el origen de los hogares que, mucho tiempo después, ocuparán vecinos como Rogelio el Pito y Pepe Arias. Dominando estas construcciones, la comitiva real tal vez aprecia el tamaño mayor de la primera casa de dirección, la antecesora de la famosa Casona que se construye en 1880 y que hemos podido identificar, de forma bastante plausible, con la edificación del laboratorio. El ferrocarril consiste en una serie de vagonetas tiradas por mulas que recorren el trecho entre la mina y la industria. El séquito real visita primero la factoría y a lo largo de su itinerario, los obreros de Arnao y sus familias se despliegan en largas hileras, acaso organizadas por la directiva. Sus sentimientos y opiniones sólo podemos imaginarlos. Luego la reina seguirá hacia la propia mina, siempre hacia el oeste y siempre tras los pasos del ferrocarril, el camino de hierro, orgullo tecnológico de la Real Compañía Asturiana. Atravesará el túnel del Mugaron con su arco de ladrillo, otro elemento que los belgas imponen en Arnao como santo y seña de su arquitectura. Al fondo, recortadas en las alturas de Las Arribas, una columnata de chimeneas que parecen sostener el cielo y que forman parte del sistema de ventilación de la mina. Y a sus pies, varios hogares de mineros y los primeros talleres de forja y carpintería acompañan con humildad a la robusta construcción en madera del castillete. Este castillete se encuentra a la intemperie. Aún habrán de pasar muchos años para que se revista con su armadura de ladrillo y zinc. El viaje debería haber terminar allí, con la reina contemplando las labores de superficie que llevan a cabo los mineros y donde se encuentran seguramente los empleados más viejos que ya no sirven para los duros trabajos del subsuelo. Otros caminos de hierro surcan las pendientes hacia importantes minas como la del Arco o hacia el embarcadero que los belgas construyen en 1835. Es un poblado minero en plenitud, humeante, con grandes escombreras de negro azabache en las que quizá laborean las mujeres y un paisaje que se rinde ante su empuje. Y entonces la reina decide cambiar el protocolo e insiste, hasta convencer a sus acompañantes, en bajar a las galerías. A tenor del horario de visita, en las galerías de la mina se encuentran las cuadrillas del turno que da comienzo hacia las 6 de la mañana y concluye alrededor de las 5 de la tarde, diez o doce horas de esfuerzos agotadores en tajos que se hunden ya bajo el mar.

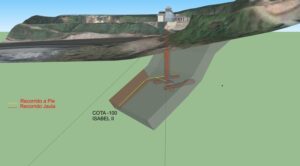

La reina obtiene su deseo y sorprendiendo a propios y extraños, se dirige hacia la jaula para descender por el pozo maestro más antiguo de la minería asturiana del carbón. La comitiva se detiene ante la inquietante angostura de este pozo con 80 metros de caída, que supone el camino diario de mineros y vagones hacia lo más hondo del acantilado. La máquina de vapor resopla con sus 25 caballos de potencia y se prepara para mover el mecanismo de descenso. La jaula pende de un cable plano de cáñamo como un reloj de la cadenilla. El espacio de esta caja metálica es estrecho, de dos por dos metros y con una altura reducida de un metro sesenta. La reina, mujer oronda y de pequeña estatura, ocupa con su traje la mayor parte del espacio y los tres “operarios” que se designan para facilitarle el desplazamiento y el resto de su comitiva se agolpa con la misma sensación de apretura que una cuadrilla minera al completo. Las sensaciones del descenso hemos de recrearlas, pues las crónicas son muy sucintas y solamente se deshacen en epítetos de elogio hacia el valor impenetrable de su majestad, el mismo arrojo que los mineros demuestran cada día de su vida. La comitiva y los trabajadores escogidos se muestran impacientes y deseosos de que esta aventura concluya. El descenso se hace en una penumbra absoluta que las tenues luces de los candiles de sapo y las velas de sebo no consiguen rasgar. La jaula traquetea y retumba mientras roza estruendosamente los “guionajes” o raíles verticales que permiten su movimiento hacia arriba y hacia abajo. En un instante del descenso, la reina mira hacia arriba y grita que se encuentra bien. En la superficie, el operador de la máquina de vapor observa las marcas que en el tambor del cable o en el propio cable van indicándole la profundidad alcanzada. Y su nerviosismo no es menor que el de los acompañantes. Diez metros, veinte metros, 45 metros, la altura del nivel intermedio denominado de enganche, que los ilustres visitantes perciben por un cambio de ruido y una alteración en el aire y al final, después de un trayecto que parece interminable, los 80 metros de profundidad del pozo maestro. Allí, como en todas las jornadas de trabajo, el señalista del piso tirará de la cuerda que hace sonar la campana de aviso, utilizando un código de señales con el que hoy se comunica un franco y tranquilizador mensaje: “la reina ha llegado”. Da inicio la última etapa de este extraño viaje en medio de una densa oscuridad.

La comitiva regia atraviesa la galería que los mineros siguen al encuentro de la galería principal y prosigue unos quince metros a lo largo de la ruta habitual de estos primeros trabajadores asturianos del carbón. Una nueva galería presenta una súbita y pronunciada inclinación de entre el 17 y el 20%, tanta como la de las grandes montañas asturianas. Es el Vallé, el “plano inclinado” de los belgas, que, con su anchura de 3,4 metros, su doble vía de ferrocarril y muy posiblemente, sus paredes revestidas de ladrillo, atraviesa la gran veta de carbón de 10 metros de grosor como una carretera subterránea. En 1858, el Valey, tal como los pobladores de Arnao acabarán transformando el nombre original, alcanza al menos 250 metros de longitud y otros 100 de profundidad bajo el mar y los mineros lo utilizan para descender y ascender al inicio y al final de la jornada, a pie, con todo su equipo de trabajo. El suelo está cubierto de barro y polvillo de carbón y la falta de oxígeno y la humedad del ambiente hace que muchas veces trabajen desnudos y empapados en sudor. Isabel II siente por unas horas ese sudor lacerante y camina agarrada del brazo de Jules Hauzeur, director de la empresa, hasta toparse con una visión extraordinaria y grandiosa; la gran sala de 4 metros de ancho y 6 de alto que recibe el nombre de “Baritel” y que acogerá más adelante una máquina de vapor. La robustez y magnitud de sus paredes de ladrillo proporciona cierta sensación de seguridad. Retomamos el andar y salimos en busca del término de la explotación, el límite máximo de las galerías. Lo que en ese lugar sucedió ya lo conocemos en detalle; las señales que la reina y su esposo dejaron con velas de sebo en la roca, la placa que más tarde hizo confeccionar la fábrica en recuerdo del episodio. Pero otras circunstancias permanecen en el misterio ¿Qué sintieron los mineros mientras veían pasar a la reina de España por los distintos tajos? Si logran ponerse en el lugar de un trabajador de 1858 les llenará una indescriptible mezcla de sorpresa y estupor, cansancio y apatía, rabia y curiosidad. Las supersticiones de la mina son implacables y muy duras con las mujeres. Los primeros mineros son hombres de campo y traen consigo todo un equipaje de leyendas maléficas que les sirven para explicar los sucesos diarios, aquellos aspectos que su mente no logra dilucidar de una manera racional. Según estas creencias, la presencia de una mujer en las galerías puede llevar a su desplome. Nadie esperaba a la reina y es probable que muy pocos deseasen su llegada durante las horas de trabajo. La visita era insólita e inolvidable, sin duda, y muchos de ellos contarían en los años venideros su versión de los hechos, pero el 24 de agosto de 1858 los mineros de Arnao, silenciosos en su diaria penumbra, en algunos casos interrumpiendo su faena y quitándose sus gorras en señal de respeto, en otros refunfuñando palabras ininteligibles, tal vez desearon que la regia inspección de Isabel II nunca hubiese tenido lugar, que la reina hubiese permanecido arriba, al otro lado del plano inclinado y del pozo maestro, a una infinitud de metros sobre el mar y sobre sus vidas.